Le Ninfe della Sardegna, Isola d’Occidente, nell’immaginario mitico dei Greci

Vorremmo per un momento parlare di “geografia di genere” elencando i miti al femminile riferiti alla Sardegna antica, saldamente collocata nell’Occidente mediterraneo, all’estremità dell’ecumene, là dove la Notte e l’Alba si incontrano e si salutano; qui ci sono le porte della sera e i Greci si addestrano ad affrontare i mostri che tentano di impedire l’arrivo della civiltà. Scopriremo l’attenzione dei naviganti greci per la Sardegna, un’attenzione testimoniata dai nomi stessi Ichnussa e Sandaliotis che documentano, forse già nel VI secolo a.C., la conoscenza che i Greci avevano della forma cartografica dell’isola, un’orma o un sandalo, dove l’alluce è rappresentato dall’Isola di Eracle, l’Asinara: qui sarebbe iniziato il viaggio verso il meraviglioso Giardino delle Esperidi, presso le Colonne tra Cadice e Tartesso, che ritorna in tante fonti classiche.

Il mito greco collocava nell’estremo Occidente le ultime fatiche di Eracle : qui furono catturati i buoi del gigante Gerione, il mostro a tre teste re di Tartesso, fratello di Echidna (la vipera sposa di Tifone), principe dell’isola Erizia (Cadice), dove il mito localizza gli amori tra Ermes e l’omonima ninfa dalla quale sarebbe nato Norace, fondatore di Nora, secondo Pausania il primo centro urbano della Sardegna (X fatica).

Secondo Paolo Bernardini tutto ciò ha un valore profondo, perché «la mitologia è racconto dell’inizio dei tempi e insieme ideologia e trasfigurazione del presente: le imprese di Melqart-Herakles in Occidente legittimano, per i marinai e i mercanti che seguono le loro tracce, il loro diritto a stanziarsi in quelle terre per loro conquistate dal dio. Nel mito e nelle storie che legano Melqart a Herakles, dalle colonne che segnano i confini del mondo – ma che aprono in realtà un mondo nuovo, le frontiere atlantiche, agli scambi e ai traffici dei Fenici e dei Greci – alla conquista dei pomi delle Esperidi o al ratto delle mandrie di Gerione, traspare una storia reale di interrelazioni e di contatti che legano ai Fenici i primi intraprendenti naviganti greci dell’Occidente: i marinai dell’isola di Eubea; gli empori fenici mediterranei si aprono volentieri all’apporto ellenico e la mescolanza etnica sulle nuove frontiere dell’Ovest è un fenomeno ormai ben documentato dall’archeologia>>.

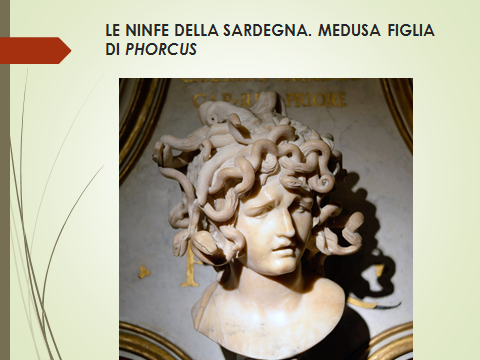

L’XI fatica di Eracle riguarda invece le Esperidi, le Ninfe dell’Occidente, lefiglie di Forco re della Sardegna e della Corsica: le leggende greche di fondazione immaginano un originario regno di Sardegna e Corsica, affidato a Forco-Phorkys (il secondo sovrano del mare, dopo Nettuno per Lucano), figlio di Ponto e di Gaia già per Esiodo, sposo della sorella oceanina Ketos. Entrambi sono i genitori delle Gorgoni dell’estremo Occidente (Medusa, Sthenòs ed Euriale) e delle Forcidi, divinità e mostri marini, oppure delle Sirene, di Echidna, di Scilla, delle Esperidi (da tre a undici ninfe), tutte leggendarie figlie di Forco-Tirreno; quest’ultimo era anche il padre del serpente Ladone custode del Giardino delle Esperidi. Un dio marino secondo Servio, commentatore dell’Eneide, che riferisce una versione antichissima riflessa già in Varrone, distinta dalla vulgata greca: Forco è stato una volta re della Corsica e della Sardegna; annientato in una battaglia navale svoltasi nel Mare Tirreno, e poi abbattuto dal re Atlante con gran parte del suo esercito, i suoi compagni lo immaginarono trasformato in una divinità marina, magari un mostro, mezzo uomo e mezzo montone marino. In questa notizia si riscontrerebbero, deformati, elementi storici dati dall’esistenza in Sardegna, al tempo dell’occupazione cartaginese, di una divinità del mare e di una omonima figura regale chiamata Phorcus (o a lui corrispondente) il cui nome sarebbe legato al suo emblema, un attrezzo a due denti (la forcella), prossimo al tridente di Poseidone. Forco è il padre del serpente Ladone già per Esiodo, il mostro incaricato di custodire i pomi del Giardino delle Esperidi: qui, nell’hortus ai piedi dell’Atlante marocchino, si sarebbe svolto lo scontro di Eracle con Anteo ricordato con qualche ironia da Plinio; il corpo di Anteo sarebbe stato poi sepolto a Tingi, oggi Tangeri, in una tomba dove nel I secolo a.C. l’avrebbe trovato il ribelle romano Sertorio: secondo Plutarco un discendente di Eracle e di Tinge (già sposa di Anteo), Sofax, avrebbe sottomesso numerose popolazioni libiche avendo l’aiuto di un’armata greca di Olbiensi e di Micenei stabiliti in questa regione da Herakles; che il mito richiami la città di Olbia in Sardegna (ipoteticamente fondata dai figli di Eracle) è stato supposto con quale fondamento.

Ad Occidente, agli estremi confini della Libia, dove la terra ardente accoglie l’Oceano riscaldato dal sole che vi s’immerge, si estendevano per largo tratto le desolate terre di Medusa, figlia di Forco, non protette da chiome di alberi, non molli di succhi, ma aspre di sassi che nascevano dallo sguardo della “sovrana” (sinonimo di “Medusa”), trascinata nel suo viaggio verso la Grecia da Perseo, il suo assassino: squalebant late Phorcynidos arva Medusae. Qui i campi (arva) della Gorgone sono posti all’estremità occidentale della Lybia, ma la regione nordafricana può essere stata evocata solo per la sua pietrificazione, desertificazione e lontananza, mentre il rosso corallo e le immagini di pietra di altri passi indicano meglio che è la Sardegna la terra occidentale di Medusa, figlia di Forco, dove i campi erano resi aridi per largo tratto. Di grande interesse tra IV e III secolo a.C. sono le Storie incredibili di Palefato, in cui si riprendevano una serie di miti (soprattutto quelli relativi alle fatiche di Eracle), vedendo nei loro nuclei fatti veramente accaduti; per Palefato Forco avrebbe regnato “sulle isole fuori dalle colonne d’Ercole (sono tre)”, che lasciò poi alle figlie Sthenò, Euriala e Medusa. Palesemente, le tre figlie di Forco, le Gorgoni sarebbero la personificazione di altrettante isole tirreniche: Stenoé “Stretta” èKyrnos, la Corsica; Medusa “Regina” (del mare o delle isole), la Sardegna, per Erodoto “l’isola più grande del mondo”; Euriale, “Larga”, la Sicilia. In effetti,Raimondo Zucca ha dimostrato che Palefato ha ribaltato sull’Oceano Atlantico un mito greco più antico che in precedenza riguardava la Corsica, la Sardegna, la Sicilia. La localizzazione tirrenica del mito precede certamente quella atlantica: il re Forco era il padre delle Esperidi (le ninfe più occidentali già per la Theogonia di Esiodo): tra esse la ninfa di Gades Erizia, sposa di Ermes, madre di Norace, il fondatore di Nora in Sardegna, giunto con una schiera di Iberi da Tartesso; è da ritenere che il mito di Phorcus, come del resto quello di Medusa, sia stato trasferito dalla Sardegna e dai mari che la circondano all’Africa nord-occidentale.

Il punto più occidentale della Sardegna là dove la terra finisce e il mare comincia (segnato per Tolomeo dall’Isola di Eracle e dal Promontorio di Ermes), è marcato da due miti geografici popolarissimi tra i naviganti, già prima che le Colonne venissero collocate sull’Oceano tra Calpe in Spagna e Abila in Mauretania: da un lato l’Isola di Eracle, l’Asinara, era quella più occidentale collocata a 29° 20’ dalle Isole Fortunate (le Canarie); seguivano Diabate insula (‘isola del passaggio’, isola Piana) e la Numphaia nesos, l’Isola delle Ninfe marine ad occidente di Capo Caccia (Foradada). Quest’ultima è la spettacolare isola calcarea attraversata da un canale interno che Lidio Gasperini considerava un vero e proprio santuario, un “ninfeo” marino abitato dalle (h)umentes Nymphae compagne di Phorcus nei Carmina di Sidonio Apollinare; un luogo che ricorda molto gli antra dove per Valerio Flacco si rifugia Phorcus chiamando a raccolta le foche (per Eliano cacciate dai delfini del Mar di Sardegna); e si ricordi che a Capo Marrargiu ancora nel Cinquecento era conosciuta una “Spelunca bovis”, una grotta del bue (marino). Il mito greco avrebbe dato il nome alla Numphaia nesos ad occidente di Capo Caccia e al Numphaion limén retrostante, il Golfo delle Ninfe marine collocato decisamente più all’interno, oggi Porto Conte. Il Golfo per alcuni prenderebbe il nome da quella che oggi chiamiamo la “Grotta di Nettuno”, scavata oltre la falesia di Capo Caccia, ma che forse nell’antichità era il Santuario-Ninfeo secondo l’ipotesi di Marc Mayer; il nome intendeovviamente ricordare le divinità protettrici della pesca e della navigazione: sono proprio le Ninfe che salvano i pescatori che nel mare occidentale in burrasca riescono a raggiungere e superare il Capo Caccia, al di là del quale il mare investito dal vento maestrale è sempre in bonaccia, a parte rarissimi casi di vento dal terzo quadrante, con ponente o libeccio; le barche del resto ancora oggi possono raggiungere nel Golfo aree ridossate dove è possibile l’ancoraggio con qualsiasi tipo di vento. Su tale devozione si è sovrapposto il culto di Iside pelagia e alcuni culti cristiani.

Se passiamo alla terraferma e se seguiamo da Nord a Sud la longitudine Est dalle Isole Fortunate (le Canarie), per la Geografia di Tolomeo (II secolo d.C.) il punto più occidentale era il Gorditanum promotorium, oggi Capo del Falcone (Stintino), località da considerarsi punto estremo dell’isola nell’area nord-occidentale in relazione alla latitudine; per Tolomeo siamo poco a oriente dell’Isola Ninfea e poco ad occidente di Porto Ninfeo. L’oscura denominazione Gorditanum, pare difficilmente possa essere connessa con Gorgò o Gorgàs, nel senso di “testa di Medusa”, anche se appare ampiamente provato che il mito della Medusa (il nome significa “sovrana”, nel senso di “sovrana del mare”, “Regina di Sardegna e di Corsica”) vada inizialmente circoscritto al mare delle “Bocche di Bonifacio”, dove antiche leggende marinare parlavano di mostri marini, di meduse, di misteriose rotte di cetacei e tonni.

Invece il punto più vicino all’Iberia era il Capo Marrargiu, l’Hermaion akron-Hermaeum promontorium, collocato immediatamente a Nord delle foci del Temo, che si localizzano a occidente della città di Bosa, considerata “interna” (“mediterranea”) e non costiera. Nella sua opera In Sardiniae Chorographiam lo storico Giovanni Francesco Fara, alla fine del XVI secolo, parlando della costa a Nord di Bosa rilevava che Capo Marrargiu, noto nell’antichità come Capo Ermeo, è il primo promontorio della Sardegna ad essere avvistato da chi giunge per mare dalla Spagna toccando le Baleari, perché si innalza fino alla Punta Sa Pittada per quasi 800 m. Dunque la percezione per i naviganti che seguono la rotta dall’Iberia alla Sardegna è quella che Capo Marrargiu, il promontorio di Ermes-Mercurio, era più occidentale rispetto a Porto Ninfeo. Il nome Hermaion akron chiaramente richiama il dio Ermes-Mercurio che, sulla opposta costa orientale, dava il suo nome anche ad un’isola, Tavolara, Hermaea insula : le due località, il capo più occidentale (Marrargiu) e l’isola più orientale (Tavolara) collegano Ermes alle rotte dalla Iberia, passando per le Baleari (in particolare per Nure). Il dio era lo sposo della ninfa Esperide Erizia nata da Gerione: Ermes e la Esperide Erizia, come si è detto, sono i genitori di Norace, il fondatore di Nora e guida degli Iberi, fratello delle Ninfe del Mirto che allevarono Aristeo a Cirene. Il suo nome è ricalcato a livello mitografico sull’isola balearica Nure (Minorca) lungo la rotta che dall’Iberia raggiungeva la costa occidentale della Sardegna. Immaginario fondatore della colonia fenicia di Nora (la città collocata nel punto della Sardegna più vicino al Nord Africa), Norace rappresenta i Fenici che rifluivano verso la Sardegna e il Nord Africa dalla Spagna: alla sua vicenda si può forse collegare anche la Nure (meglio Nura) della Nurra, collocata dall’Itinerario Antoniniano tra Ad Turrem (Porto Torres) e Carbia (Alghero), comunque nella parte più nord-occidentale della Sardegna: stazione stradale posta nella Nurra più a Nord dell’Hermaion akron, e dunque collegata nella fantasia mitica con il figlio di Ermes Norace. Al nome di questo fondatore è probabile che i mitografi collegassero anche il popolo dei Nurritani della Barbaria, storicamente localizzati sul Tirso partendo da Oddini in comune di Orotelli-Orani verso il Nuorese. Oltre il fiume Tirso (Thorsos), in riva destra, Pausania poneva i Greci (Iolei) e i Troiani (Ilienses), separati dai Sardi indigeni, i Nurritani della riva sinistra: <<infatti erano equivalenti in tutto l’apparato militare ed il fiume Torso che scorreva nella regione in mezzo a loro incuteva egualmente ad entrambi il timore del guado>>). Sono gli stessi che hanno dato il nome alla coorte di Nurritani operante nel II secolo d.C. nell’attuale Algeria. Tutti i toponimi (Nure, Nora, Nura, Nurra) ed etnici (Nurritani) sono in qualche modo da collegare alla parola paleosarda ‘nuraghe’. Il mito di Norace sembra, alla rovescia, radicato sulla conoscenza che storicamente i Greci avevano delle migliaia di torri a cupola (tholoi)della Sardegna, che i mitografi vogliono simbolicamente costruite su impulso di Dedalo, almeno secondo Diodoro, vista la barbarie degli isolani: <<Iolao, allora, sistemate le cose relative alla colonia e fatto venire Dedalo dalla Sicilia, eresse molte e grandi costruzioni che permangono fino ai tempi d’oggi [età di Cesare] e sono chiamate dedalee dal loro edificatore>>; vd. anche lo Pseudo-Aristotele: <<Dicono che nell’isola di Sardegna ci siano edifici, costruiti secondo l’arcaico modo ellenico, anche “tholoi” modellate con straordinaria simmetria; e che queste siano state erette da Iolao figlio di Ificle>>.

La conoscenza degli antichi santuari in Sardegna è documentata già nel passo del IV libro della Fisica di Aristotele relativo agli “eroi” della Sardegna ai piedi dei quali si svolgeva il rito dell’incubazione che azzerava la coscienza e la percezione del trascorrere del tempo. Il testo sicuramente era ben noto anche a Cicerone, se il tema del “movimento”, del “mutamento”, del “tempo” e della “coscienza”, tutti utili per rievocare la memoria del tempo trascorso, è presente sullo sfondo nella celebre lettera a Quinto che si era stabilito ad Olbia nell’inverno del 56 a.C. Tutti aspetti che sono certamente in rapporto con la lontananza e la posizione occidentale dell’Isola, con la geografia stessa che ha condizionato la nascita – non solo nel mondo greco – di leggende, miti, fantastiche invenzioni legate a mostri marini o animali bizzarri come alcuni uccelli o mammiferi, p. es. i mufloni.

Chi sono questi Iberi che giungono in Sardegna, da Tartesso secondo Solino e fondano Nora? In Sardegna, al tempo dei Cartaginesi e dei Romani, esisteva una popolazione di origine iberica, quella dei Balari, il cui nome richiama le isole Baleari, e abitavano il retroterra della Nurra, la regione sarda prospiciente la balearica isola di Nure (Minorca). Il mito di Norace ha dato luogo a differenti interpretazioni da parte degli studiosi; è chiaro che nel racconto di Pausania e di Solino si incrociano due tradizioni su due livelli cronologici differenti: il primo è quello che raccorda Norace con l’origine dei nuraghi e gli assegna come antenati Medusa, Crisaore e Gerione; l’altro è quello che sottintende la fondazione della città di Nora ad opera dei Fenici di ritorno dall’Iberia, più precisamente secondo Solino da Tartesso (la città della ninfa Erizia), città portuale che i Fenici frequentavano per i loro commerci almeno dagli inizi del sec. X a.C. Il punto d’incontro di queste due tradizioni è il fatto che il nome di Nora non è fenicio ma indigeno e per di più raccordabile non solo con Norace, ma anche con quello dell’isola iberica di Nure – Minorca.

A parte Erizia, le altre Esperidi erano poi Aegle, Espere, Aretusas, Esperetusa (o Esperia). Una Esperide era anche Medusa, specificamente una delle Gorgoni: lei mortale, con le sorelle Sthenò e Euriale, immortali. Tra esse (Esperidi o Gorgoni) Medusa, fu decapitata da Perseo figlio di Danae, aiutato da Ermes (quel dio che in seguito sarebbe stato il padre di Norax):dal collo e dalla ferita insanguinata della Gorgone Medusa sarebbero fuoriusciti con violenza il cavallo alato Pegaso e il gigante Crusaore, padre del mostro tricipite Gerione (concepiti con Poseidone); Crusaore era sposato con Calliroe “bella corrente”, figlia di Urano e Teti, sorella di Oceano. Il cavallo Pegaso dall’Occidente volò verso la Grecia, dove lo troviamo battere lo zoccolo sulla roccia sul Monte Elicona, riuscendo prodigiosamente a far scaturire la sorgente di Ippocrene: intorno a questa fonte si riunivano le Muse per cantare e danzare. La testa di Medusa mantenne la capacità malefica di pietrificare i nemici con lo sguardo, come le Bithie della Sardegna (si ricordi la città di Bitia presso Nora); il suo sangue colato in mare si trasformò in quel corallo che è così frequente sulle coste occidentali della Sardegna. Pindaro è il primo a riferire il particolare mitico secondo cui lo sguardo della mostruosa ma bellissima Gorgone tramutava in pietra, con una forza magica che rimase intatta alla testa recisa dal corpo anche in mano a Perseo o sul petto di Atena; questo potrebbe spiegare la sorte di Atlante (l’uccisore di Forco dopo la battaglia navale nel Mare Tirreno); egli a sua volta anacronisticamente fu trasformato in pietra presso le colonne esperie secondo Lucano. Avevano paura di essere trasformati in pietre dalla figlia anche lo stesso Forco – eppure egli era il secondo sovrano del mare – e la madre Ketos, così come le due sorelle Gorgoni. Le Gorgoni abitavano l’estremo Occidente, nelle vicinanze del regno dei morti, secondo una tradizione che risale già all’Odissea, che conosceva il padre, Phorkus, figlio di Poseidone e della ninfaThoosa, madre anche di Polifemo. In questa tradizione Phorkus è fratello di Polifemo, come Medusa, la terra di Sardegna, è sorella di Euriale, la terra di Sicilia.

L’immagine di Medusa nel mito appare saldamente radicata a osservazioni naturalistiche effettuate dai marinai greci nell’area marina dello stretto di Taphros, a Nord di Ichnussa e a sud della Corsica, dove erano certamente presenti le pericolose meduse che ci restituiscono l’immagine di un polpo rovesciato con tentacoli: nell’immaginario collettivo erano associate anche a veri e propri mostri marini che abitavano il mare tra Sardegna e Corsica, a oriente del Capo Falcone. Antiche leggende marinare parlavano di mostri marini, i favolosi “arieti” o “montoni marini”, identificati oggi con l’orca gladiator che secondo Claudio Eliano trascorrevano l’inverno nei paraggi del braccio di mare della Corsica e della Sardegna, accompagnati da delfini di straordinarie dimensioni, impegnati a dare la caccia alle foche con altri cetacei. Temi che erano fondati su una profonda conoscenza naturalistica delle rotte dei cetacei che frequentavano (e continuano a frequentare) gli oltre 25.000 kmq di mare nel Tirreno, delimitati dalla Sardegna settentrionale, Corsica, Liguria e Toscana, in quello che oggi si chiama il “Santuario per i mammiferi marini”, poi ampliatosi a livello internazionale anche lungo la costa occidentale dell’Isola. Gli Oracula Sibyllina annunciavano per la Corsica e per la Sardegna uno stesso destino tragico, una sorta di apocalisse incombente, “sia a cagione di grandi procelle invernali, sia per le sciagure inflitte dal supremo dio, quando le due isole nel profondo del pelago penetreranno, sotto i flutti marini”. Sardegna e Corsica erano collocate al buio, nell’estremo Occidente, in un mondo pieno di mistero, illuminato dalla fiaccola di Forco, oltre quelle “colonne d’Eracle” che per i marinai indicavano il confine più estremo per la navigazione.

Naturalmente il mito confonde le Esperidi con altre divinità, ninfe o comunque con altre dee della navigazione e delle acque: possiamo tentare un elenco relativo ai miti femminili sulla colonizzazione della Sardegna, partendo dal ricco repertorio di fonti.

I figli di Medusa e l’isola osservata “a volo d’uccello”: Medusa era dunque una delle Esperidi o una delle tre Gorgoni alate (con Sthenò ed Euriale), figlie di Forco e di Ketos, conosciute già da Esiodo: madre del cavallo alato Pegaso (figlio di Poseidone) e del gigante Crusaore. Difficilmente la rappresentazione cartografica della Sardegna da parte dei marinai greci di età ellenistica che secondo Pausania navigavano per commercio può esser messa in rapporto con questi miti: l’isola “dalle vene d’argento”, Argyrophleps, era immaginata come una terra che dall’alto assomigliava ad un’orma di piede destro: tutto ciò sembra presupporre una “visione a volo d’uccello” della Sardegna, colta nella sua esatta forma cartografica, ben prima della Geografia di Tolomeo. Dobbiamo riconoscere l’abilità dei cartografi, ma forse è esagerato immaginare che volessero richiamare il volo mitico di Medusa o delle Gorgoni alate, oppure quello di Perseo giunto fino alla Libia dove il sangue della Gorgone cadde in mare o sul deserto, generando piccoli serpenti; oppure il volo del cavallo alato Pegaso figlio di Medusa e di Poseidone, nato dopo la morte della madre. Ma se entriamo in questa logica davvero leggendaria, si potrebbe pensare al volo di Dedalo profugo dal labirinto cretese che teneva imprigionato il mostruoso Minotauro (figlio di Pasifae e di un toro cretese, vedi la VII fatica di Eracle); giunto in volo alla corte di Kokalos in Sicilia dopo aver perso il figlio Icaro nel mare Icario; dalla Sicilia interna poi Dedalo sarebbe stato poi richiamato da Iolao in Sardegna.

Infine, potremmo immaginare un collegamento col volo dell’automa bronzeo Talos figlio di Vulcano, tra Creta e la Sardegna. Tutti temi che sembrano invitare chi ricostruisce la storia della Sardegna antica ad uno sforzo per arrivare ad una sintesi più vasta, mediterranea, della nostra storia.

Cirene (sposa di Apollo), Euridice (sposa di Orfeo), Autonoe (sposa di Aristeo): Aristeo fu generato in Libia da Cirene (figlia di Ipseo capo dei Lapiti, vincitore dei Centauri) e da Apollo, nelle grotte calcaree del Djebel Akdar in Cirenaica; allevato da Gea e dalle Ore con nettare e ambrosia o dalle Ninfe del Mirto figlie di Ermes che vivevano alla Myrtousa di Cirene; qui a breve distanza da Bengasi (Berenice) si localizza Euesperìdes, la città della Cirenaica collegata al mito del Giardino delle Esperidi. Aristeo avrebbe amato Euridice così come lo sconsolato Orfeo dei mosaici di Cagliari ora a Torino o di Turris; a lui è attribuita dal mito la responsabilità della morte di Euridice; ma sarà Ermes a trattenere per una mano Euridice, richiamata in vita dal canto di Orfeo che aveva commosso Ade e gli altri dei. Aristeo sposò poi Autonoe, figlia di Cadmo, madre di Charmo e Callicarpo, nati dopo la tragedia di Atteone, sbranato dai cani di Artemide: il ragazzo era stato allevato dal Centauro Chirone, lo stesso della IV fatica di Eracle. Il mito di Orfeo ci porta alla Tracia, esattamente come il culto di Artemide Bendis documentato a Turris Libisonis e simbolo dell’identità trace nell’impero; alla Beozia, alla Libia e alla Sardegna rimanda il mito di Aristeo: dopo esser fuggito da Tebe, su consiglio della madre, la ninfa Cirene, egli raggiunse la Sardegna con uno stuolo di Greci della Beozia; qui secondo Solino avrebbe fondato Karales e avrebbe introdotto l’agricoltura nell’isola celebrata per le pianure Iolee, per i suoi campi arati (arva prima della morte di Medusa), i cereali, le piante da frutto, in particolare l’uva, il lino, il miele e il bestiame. Essendo un eroe culturale Aristeo ha un’età trasversale, non univoca. In Sardegna lo si trova in tempi remoti per avviare la nascita dell’agricoltura cacciando i grandi uccelli selvatici, assai prima dell’Eracle che fa fuggire gli uccelli Stinfalidi e prima che iniziassero le costruzioni di Dedalo. Nell’isola certo ebbe molto successo e non a caso Aristeo è stato identificato in alcuni bronzetti figurati della fine dell’età nuragica da Esterzili e da Sorso. Di età romana ci resta il bronzetto di Oliena (il dio inventore dell’alveare per Diodoro Siculo ha il corpo coperto di api produttrici del miele).

Esperidi Atlantidi, le ninfe della sera. Il mito delle Esperidi compare già nella Theogonia di Esiodo (forse già nel VII secolo a.C.), geograficamente collocato al confine occidentale della terra, nell’area del tramonto, su un’isola dell’Oceano dove c’è il giardino nel quale le Esperidi (secondo una versione figlie della Notte) cantavamo come le Sirene e custodivano i pomi d’oro simboli della fecondità e dell’amore, donati dalla Terra (Gaia) a Zeus e Hera (in occasione del matrimonio sull’Olimpo); ed Hera èla dea che nell’isola tirrenica ritrova la sua verginità presso gli Heras lutra di Plinio e che ha lasciato il suo nome in una località interna della Sardegna, Heraion (Tempio Pausania ?) ricordata da Tolomeo. Questi pomi preziosi compaiono anche nelle nozze di Kadmos e Harmonia, poi furono donati da Afrodite ad Ippomene ed utilizzati per sconfiggere Atalanta nella corsa: la posta in gioco fu la resa di Atalanta all’amore di Ippomene. A difenderli nel Giardino delle Esperidi stava anche il drago Ladone figlio di Forco e di Ketos.

Strappate alla loro terra da alcuni pirati egiziani, le Esperidi furono poi liberate da Eracle, che le restituì ad Atlante, che reggeva la volta celeste e che si prestò a raccogliere i pomi per conto di Eracle, avendone in cambio la falsa promessa di essere sgravato del suo peso. A cose fatte, ucciso Ladone (trasformato da Hera in una costellazione celeste), Eracle non rispettò la promessa, prese i pomi e tornò a Tirinto; le immagini (come il celebre bronzetto di Ossi) lo ritraggono generalmente con tre mele. Atena riportò poi i sacri pomi al loro luogo d’origine. Secondo altre versioni nei giorni successivi nel Giardino arrivarono gli Argonauti, che assistettero alla trasformazione in alberi delle Esperidi, morte disperate per la perdita del loro tesoro e del loro amato protettore Ladone. Le Esperidi, sorelle di Ladone (dunque figlie anch’esse di Forco e Ketos) oppure figlie della Notte, provengono dall’Oceano fecondatore, anche se non può essere escluso che il mito nelle sue forme più antiche preceda la collocazione delle Colonne sull’Atlantico e dunque possa aver investito la Sardegna. Sul numero delle Esperidi i mitografi non concordano: erano solo tre oppure erano quattro, sette (Aiopis, Antheia, Donakis, Kalypso, Mermesa, Nelisa e Tara), fino ad undici (con Hippolyte, Mapsaura e Teti).

Altri filoni del mito rimandano a Sardò, figlia di Stenelo re di Micene, dunque sorella di Euristeo re-padrone di Eracle, con un richiamo all’età micenea e all’assedio dei Sardi a Creta al tempo di Talos (Igino); omonima era la Sardò, misteriosa sposa del dio Tirreno, se stiamo ad uno Scolio al Timeo di Platone, che ricorda come il nome “l’isola dalle vene d’argento” sia stato abbandonato a favore di “Sardò”, con l’arrivo di Tirreno, eponimo degli Etruschi (il nome è già in Erodoto). Gli studiosi non concordano sulla effettiva priorità del nome Argyrophleps: in apparenza sembra che i Greci non conoscessero il nome effettivo dell’isola che i marinai chiamarono prima Sardò e poi, in un secondo tempo, comunque forse fin dall’VIII secolo a.C. Ichnoussa. Tuttavia, Argyrophleps è un appellativo che, come Ichnoussa, “a forma di impronta”, sottintende “Isola” (la Sardegna). Per i Greci non sono mai esistiti abitanti della Sardegna al di fuori dei Sardoi (aggettivo Sardonioi), nomi piuttosto simili al termine Shrdn usato dai Fenici nel sec. IX (stele di Nora). Non c’è da meravigliarsi se, stando a Pausania, il nome fu assegnato all’isola da Sardò già al tempo in cui gli uomini abitavano in capanne e caverne e non conoscevano le città. I Greci, che ignoravano il nome dato all’isola dai primitivi Indigeni, ben sapevano quello dato dal dio Sàrdos; ed è palese che Sardò è la personificazione dell’Isola, come lo è parimenti Medusa.

Altre ninfe. L’elenco delle Ninfe della Sardegna è molto più ampio: a parte le Ninfe del mare ricordate a Porto Conte, ci sono le Ninfe delle acque termali, che scaturiscono dalle rocce nei pressi di un fiume (come il Tirso per Forum Traiani): sono le Ninfe Pegee (collegate alla spedizione degli Argonauti) o, in una grotta dove le acque sempre scorrono come a Itaca, le Ninfe Naiadi dell’opera L’antro delle Ninfe, scritta alla fine del III secolo d.C. da Porfirio di Tiro. Basti pensare ai Numina delle Nimphae invocati in tante iscrizioni latine,alle Nymphae Sanctissimae, alle Nymphae salutares, alle Nymphae Augustae delle Aquae Hypsitanae oggi Fordongianuscollegate al culto di Esculapio, un culto documentato, sempre a breve distanza dal Tirso (ricordato da Pausania), anche alle Aquae Lesitanae (San Saturnino di Benetutti-Bultei).

La prima attestazione epigrafica è quella della trilingue di San Nicolò Gerrei; culti analoghi immaginiamo ad es. alle Aquae calidae Neapolitanorum (S.M. de Is Aquas, Sardara), ad Oddini (Orani-Orotelli sempre sul Tirso), a Casteldoria sul Coghinas (ancora un fiume), a San Giovanni di Dorgali, ecc.

Sui contatti del culto di Esculapio-Asclepio con quello punico di Eshmun e per l’identificazione con un Iolaos che fa risuscitare l’Eracle tirio ucciso da Tifone (sposo di Echidna), è possibile una rilettura del mito in rapporto con la fondazione di Iol-Caesarea in Mauretania. Né si dimentichi la componente punica, se Iolao è citato nel giuramento di Annibale e Filippo V di Macedonia durante la guerra Annibalica.

Si può chiudere con l’immagine di Eracle che nell’ipogeo di San Salvatore di Cabras strozza il leone nemeo: sulle pareti compaiono i graffiti raffiguranti Venus, Mars, Musa e Amor, forse con sullo sfondo la narrazione (che abbiamo attraverso Luciano di Samosata) della vicenda del giudizio di Paride: il pomo d’oro gettato sul tavolo nuziale dalla dea della discordia Heris doveva essere dato alla più bella. Ed è proprio Ermes, messaggero di Giove, a scegliere Paride, allevato sul Monte Ida, come giudice della bellezza delle tre dee; il giovane scelse Venus e chiese in garanzia l’intervento di Cupido-Amor. È solo una tappa del racconto mitico. Nel suo insieme la documentazione mitografica, le leggende popolari, gli immaginari collettivi, i culti religiosi ellenistici e romani si incrociano e si sovrappongono nel tempo; arrivano perfino a strumentalizzazioni antiche, la più celebre delle quali è quella dell’imperatore Commodo-Ercole (e ciò nel suo ultimo anno, proprio quando decise di liberare i cristiani damnati ad metalla nelle miniere presso il tempio del Sardus Pater su richiesta di Marcia): ci rimane l’impressione che il mito delle Esperidi oltre le Colonne sintetizzi tante storie diverse, tanti miti e tante vicende, che sembrano profondamente radicati nell’Isola collocata nell’Occidente Mediterraneo.

Attilio Mastino

Vedi ora: Attilio Mastino, Eracle nel Giardino delle Esperidi e le Ninfe della Sardegna

nell’Occidente Mediterraneo mitico, “Archivio Storico Sardo”, 2020, in preparazione